江戸と京を結んだ名古屋の『七里の渡し』─尾張の海の玄関口として東海道最大の宿場町として─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑨

■旅籠240軒以上で最大の宿場全国から人が集まり華やいだ港町

『七里渡船着・寝覚里』お伊勢参りの客や東海道の旅人、大名や公家までもが立ち寄り華やいだ熱田宿には、遊郭が生まれ公許を得て、名古屋城下からも人を呼んだ。(『尾張名所図会』、一部加工・着色)名古屋都市センター提供

また、熱田宿から京に向かう場合、必ずしも東海道の七里の渡しを利用しなければならないということではなかった。伊勢湾が悪天候の場合に船は欠航となるうえ、もともと船の利用を好まない旅人もいたからである。その場合は、熱田宿から西に向かう佐屋路を利用することになる。七里の渡しを利用するよりも遠回りにはなるものの、伊勢湾を船で渡らずにすむ。佐屋路は東海道の脇街道であり、女性や子どもが多く利用したことから姫街道とも呼ばれる。

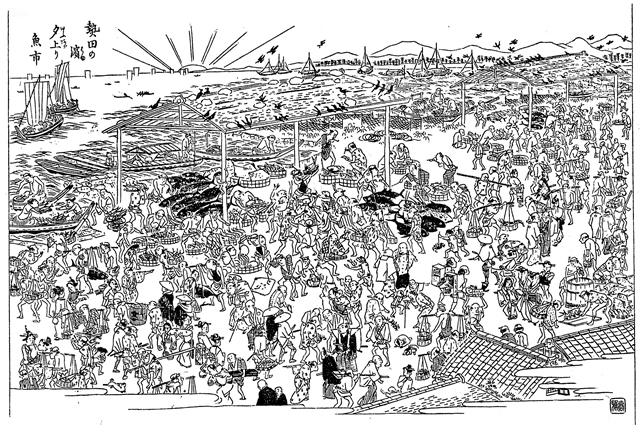

江戸時代の市場のにぎわい

「尾張名所図会」国立国会図書館蔵

熱田魚市場跡中世より伊勢湾の豊富な海の幸の供給地として400年ほど栄えた熱田湊。江戸期には、街道の要所となったこともあり、商人も含め数千人の漁業関係者がいたという。

七里の渡しは、将軍はもとより、大名や公家も利用した。そのため、尾張藩では、将軍や大名・公家をもてなすための客館として、渡船場付近に御殿を建てている。寛永(かんえい)元年(1624)、尾張(おわり)藩の初代藩主・徳川義直は、熱田神宮の南に広がる神戸(ごうど)の浜を埋め立て、東浜御殿(ひがしはまごてん)を造営した。この東浜御殿は、将軍や大名・公家が利用する客館となり、御茶屋御殿(おちゃやごてん)ともよばれる。明治維新後に破却されたため、現在は新堀川(ほりかわ)の水中に沈んでいる。また、承応(じょうおう)3年(1654)には、2代藩主・徳川光友(みつとも)によって、西浜御殿(にしはまごてん)が設けられた。この西浜御殿も、幕府や大名・公家の客館として使用されていたが、現在は遺構としては存在しない。

熱田一帯は、熱田神宮の神領であり、江戸時代には、尾張藩の寺社奉行が神社に関わる支配を担い、熱田の民政は熱田奉行所が担っている。

このころになると、熱田は門前町としてよりも、むしろ宿場町として発展している。熱田宿には、大名や公家らが宿泊するための本陣が2軒、本陣に次ぐ格式の脇本陣が1軒おかれていた。なお、このほか最盛期には旅籠(はたご)が240軒以上もあり、宿場町としては東海道でも最大となっていた。

旧旅籠屋伊勢久(丹羽家住宅)幕末のころの公家や大名が宿泊する格の旅籠屋跡。格式の高さを感じられる趣。

〜熱田の歴史を語り継ぐ〜

熱田区歴史資料室 熱田史跡ガイドの会[周防有彦]さん

長年、熱田の歴史を伝え広める活動を続ける周防さん。区役所の特別展示にも尽力するなど、地元の人に、そして全国に熱田の歴史を語り継いでいる。

「中世の熱田は小さな門前町でしかなかったのですが、東海道の宿場となると、発展を遂げました。庶民の宿場としてはもちろん、大名や公家、さらには3代将軍・家光が上洛時に立ち寄ったという記録もあります。

全国から人が集まり、約2キロほどの範囲のなかに1万人以上もの人でにぎわい、家数は2900軒を越えたといいます。また旅籠(宿)は240軒以上で常に宿泊客が絶えない、東海道一の宿場町となっていきます。

また大名などの位が高い人が泊まるための豪華な御殿も2つ設けられ、地方からくる大名が宿泊したり、尾張の藩主もよく宿泊したと伝えられています。

商人たちも集まりました。豊かな海の幸が伊勢湾から集まる港町でもあった熱田は、魚市場が開かれ、問屋が立ち並びました。信長の居城・清洲城にも魚が運ばれました。

当時の名残や薫りが随所に残る熱田では当時のにぎわいの面影を感じることができます」